财新记者 王力为

2008年9月12日,希拉·拜尔(Sheila Bair)与时任美国财长汉克·保尔森及美联储主席本·伯南克一同步入美国财政部的一间会议室,在保尔森和伯南克宣布对各大银行注资1250亿美元、开启问题资产救助计划TARP之后,拜尔宣布担保各大银行一定限额内的债务,此举避免了类似大萧条时期银行挤兑的再次发生。

此次危机中,美国400多家银行机构相继倒闭,但FDIC的存在避免了储户因此而遭受严重损失,延续了该机构1934年运作以来的良好记录。拜尔力主把破产银行出售给健康银行,而非简单地破产清算,这一处置机制也让储户未因银行倒闭而遭遇服务中断。

拜尔因此在2009年被《时代》周刊评选为全球最具影响力的100人之一,颁奖词是她自己最引以为傲的“小人物的守护者”(the little guy’s protector in chief)。

危机后,拜尔领导了“多德-弗兰克法案”在FDIC的实施,把FDIC的处置权限拓展到了系统重要性银行。FDIC正在成为美国金融监管架构内防范系统性风险越来越重要的一环。

2011年7月卸任之后,拜尔成为皮尤慈善基金会的高级顾问,同时担任这一组织与CFA协会共同建立的系统性风险委员会的主席,与美联储前主席保罗·沃尔克并肩为未竟的监管改革出力。她还于2012年开始担任中国银监会国际顾问。

拜尔于2012年完成的《直面危机》一书,见微知著地讲述了危机前后各利益攸关方的挣扎和缓步的改革。

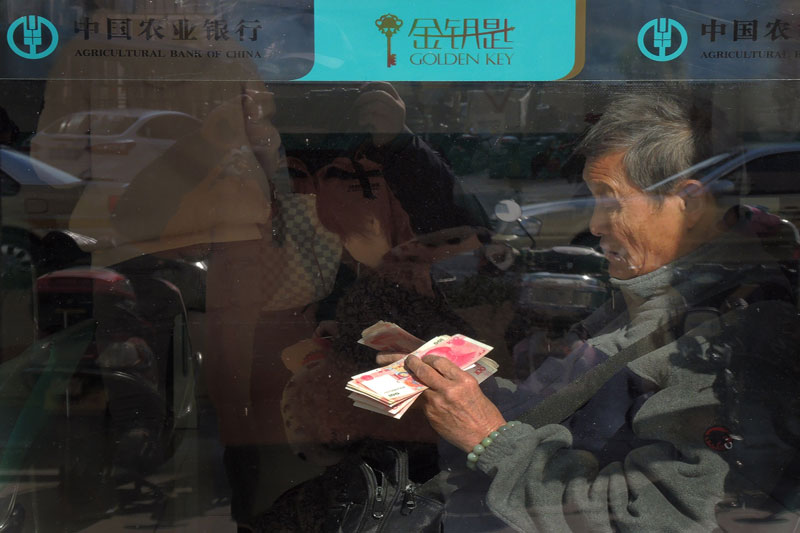

中国金融改革大幕再启,存款保险制度箭在弦上。FDIC也因近期与中国央行再次签署谅解备忘录,被认为是中国存款保险的可循之径。从美国金融监管走过的路中,中国无疑应汲取经验教训。在此时点,希拉·拜尔在马来西亚举办的世界资本市场年会期间接受财新记者采访,讲述了金融监管的各个方面。

存款保险与监管架构

财新记者:中国正在加速推进利率市场化,很多人认为,下一步存款利率市场化的先决条件是建立存款保险制度。你对此怎么看?

拜尔:我担任FDIC主席时曾多次来中国,与中国的监管者有过一系列会谈和交流。我理解,在中国央行的牵头协调下,监管机构是在积极地设计并推进存款保险制度。

对于中国而言,存款保险制度有三个好处。首先,它可以帮助增加对中小企业和农村地区的信贷供给。在有存款保险制度的前提下,储户可更放心地到小型金融机构存钱,中小金融机构从而可以得到更好的发展,有更多存款可用于给中小企业放贷。后者便不需要依赖往往偏向国企、大企业、政府等大客户的大型金融机构。

存款保险的第二个好处是,帮助储户理解哪些存款是被政府担保的,哪些不是。制度可以被设计为,让储户假设所有存进大型银行的存款都被保护,或是只有其中一部分被保护;对小型金融机构也作相应的说明。一旦有了这样一个明确阐明存款保险条件的制度,储户将能够更好地理解其存款行为所对应的风险。

该机制的另一个作用——我认为中国监管者也在认真考虑的,是通过存款保险制度的运营主体,来建立对各大银行可能出现问题的一整套应对机制。由存款保险机构负责对问题银行开展重组、接管和清算,是FDIC所具有的处置权(resolution power),也是FDIC在2008年金融危机中被有效实践的。

财新记者:在全球混业经营的趋势下,英国引领的混业监管模式已渐成主流。美国则一直采取分业监管模式,很大程度上依赖监管协调机构来完成对高度混业经营的金融体系的监管。这一架构是否应该有所改变?

拜尔:是的,我有两个建议。首先,美国的监管机构数量应该减少。我并不认为应该只有一个监管者,因为在这种情况下,一旦这个监管者运行不良,整个金融体系会有很大麻烦,尤其是对规模较大的金融体系来说是这样。我倾向于整合一些机构,把主要监管者由五个削减到三个:美联储作为银行控股公司的监管者,FDIC作为受担保银行(子公司)的监管者,共同负责银行业监管;同时合并证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC),负责证券业的监管。

此外,我认为,应该赋予金融稳定监督委员会(FSOC)这一监管协调机构更大的权力:在目前主要监管机构负责人为其组成人员的基础上,FSOC应该有自己的人员配备和权力,来制定规则及实施细则,尤其是那些覆盖金融业多个子领域的规则,如沃尔克法则、资本金要求。每个监管机构可以通过其负责人被充分代表,但最终应由FSOC自己通过投票制定及贯彻政策。若非如此,在目前情况下,由于国会各专门委员会有不同的管辖权,往往国会并不希望合并监管机构,因为那样会削减权力。

财新记者:中国央行近来正研究建立中央和地方双层金融监管体系。美国事实上一直采用联邦和州的双层监管架构,这些年来这一架构是否碰到过一些问题?

拜尔:事实上,这一体系在美国运行得还不错。也曾经出现过一些问题,但一旦联邦监管者与州监管者之间出现较为显著的分歧,后者大都尊重我们的权威。而我们也与州监管者保持定期沟通,不时从地方汲取一些细节性的意见。所以,这样一种体系还是有益、可行的。

财新记者:你曾经提到,美联储和SEC两个监管机构之间有过一些意见分歧。近来,在中国监管机构间似乎也出现了类似的苗头。你对此有何评论?

拜尔:我个人还并没有体会到中国有这一情况。但根据我的经验,尤其是在美国,并不是说美联储和SEC有多大矛盾。更恰当的说法是,银行业监管者和证券业监管者之间可能存在一些分歧,这在很大程度上是双方的职责不同所致。

银行业监管者相对更关注系统稳定性,有时会把隐密性等价于稳定性,倾向于不披露一些信息。而证券业监管者,如SEC,往往希望信息得到充分披露,让市场做出选择。两者的职责,前者是安全和稳健,后者是投资者保护,应该说是职责的不同催生了某些情况下的不同意见。

财新记者:危机后,美国大银行相对经济体的规模更大了,“太大而不能倒”依然严重,多德-弗兰克法案的实施进展缓慢,改革重心似乎仅聚焦在 “生前预嘱”(即银行向监管层提交文件,说明当遇到危机时如何有序清盘)上。如何看待这种局面?

拜尔:是的,多德-弗兰克法案的条款截至目前只落实了不到一半。颇具争议的沃尔克法则,我认为会在今年年底之前被落实,但基本肯定会是被大幅稀释了的版本。

虽然我对整体进展持悲观态度,但“生前预嘱”是我还比较乐观的一个领域,因为我们由此有了一些工具,来迫使任何可能出现系统性风险的银行进入处置程序,由股东而不是纳税者来承担损失。我在2011年离任之前,落实了多德-弗兰克法案的一系列条例,把处置权扩大到系统重要性银行,这也是FDIC对金融监管可以提供的很重要的帮助。这一过程中,美联储和FDIC还比较配合,两者的协作很重要,因为他们是那些(系统重要性)银行控股公司的主要监管者。

在“太大而不能倒”上,还是有一些进步。虽然大银行的规模确实更大了,但是,相对于规模,复杂度其实是更大的问题。就拿日渐膨胀的富国银行(Wells Fargo)来说,它的绝大多数业务还是传统的商业银行业务。这类金融机构尽管规模很大,但是,相对那些以固定收益和衍生品交易为主的大投行来说,还是更容易监管的。

金融创新与风险防范

财新记者:近期中国再推资产证券化。在美国,过度的资产证券化是导致危机的主要原因之一。你是否支持资产证券化的发展?

拜尔:证券化试图解决期限错配的问题,有其积极作用。但是,除非过往的做法得到改革,我不会支持资产证券化,这对中国同样适用。我认为,资产证券化需要有更好的放贷标准,还有更严格的风险自留和信息披露要求。

风险自留,即监管者需要强制资产证券化主体保留一部分风险,至少需要把证券化资产的一部分保留在其资产负债表上,而不是彻底出表。另外,需要有更严格的放贷标准,包括一些按揭抵押贷款的首付要求。对于低收入者来说,可以适当放宽要求,但一旦这些产品被规模化,一定的首付要求无疑是必需的。信息披露也需要加强,从而使购买按揭抵押证券的投资者能够审视资产池中自己持有的部分可能存在的风险。

财新记者:9月,中国时隔十多年后重启国债期货。这类金融产品,应该怎样监管?

拜尔:国债期货,在有效监管的前提下是有用的。很多金融产品,在交易不充分的情况下,(价格)很容易被操纵,就像CDS在一些国家的情况。需要有一些规则来禁止投机行为,如透明的定价和披露机制。同时,还需要有一定的持仓限额要求,因为价格操纵往往来自在某类产品上建立很大的头寸。虽然持仓限额在美国颇具争议性,但我认为是必要的。

很难确定地说哪些金融创新是该避免的。拿CDS来说,它是一种(对信用的)保险,所以,也应该像保险产品一样被监管,否则很容易产生投机。如果有一天中国的金融机构被允许交易CDS,需要保证他们是在对冲风险,而不是谋求投机。具体地说,如果他们要买卖对某个债券产品的信用担保,必须拥有该标的产品。

某些金融创新的另一个问题是,会产生道德风险。不少金融产品,比如结构性按揭产品,由于其复杂性,很难被大多数人理解。但由于可以借助CDS来对冲风险,人们就不再关心标的资产本身存在的风险。这导致金融产品越来越复杂。监管需要抑制这一趋势。

QE持续得太久了

财新记者:美国在危机后求变,但是,量化宽松(QE)政策似乎成了一个永恒的主题,美联储一反预期地在9月维持了债券购买规模。在你看来,这一政策的持续是否健康?

拜尔:应该说,美国在危机后求变的道路上只走了一半。孔子曾说过:“人无远虑、必有近忧。”我担心过去几年极具进取性的货币政策,是在为下一次危机埋下种子。2008年危机爆发时,我们不想重复大萧条时的错误,开启了QE,伯南克成了英雄。但是,这一政策已经持续得太久了,这就像让已经醉酒的人再小啜一口。有迹象显示,我们正在重启危机前的经济繁荣模式,这是不可持续的。

超宽松货币政策的后果是什么?低成本的信贷鼓励了借贷行为,惩罚储蓄行为。因此,资产泡沫正在膨胀,股市正在快速上涨,这也是我们在危机之前看到的现象。伯南克在5月暗示即将缩减购债规模后,股市快速下跌,10年期美国国债的收益率则在6月到8月间几乎翻倍。可以说,在某种程度上,是QE政策在支持股市的飞速上涨。

这段时间还出现了无比奇怪的现象:披露不好的就业数据后,股市反而上涨了。为什么呢?因为这意味着美联储会继续延迟退出量化宽松。这就是现在市场的状况。

财新记者:面对这样的市场,美联储是不是应该更坚决一点?

拜尔:不管采取什么政策方向,美联储都应发出更明确的信号。我个人的看法是,目前为止的言论都太过含糊不清。我希望看到美联储明确提出一个退出时间表,如每季度削减200亿美元的债券购买,并把这一计划付诸行动,进而在一段时间内完成退出。要做什么就说什么,现在需要这样的明确性。除非出现重大的危机,否则没有理由继续这一政策。

美国、包括全球经济体都应该明白,QE这类刺激政策对于经济体健康程度的影响。五年来一直存在的问题是,企业拥有大量现金,却不愿意重启投资。这当然有企业自身的问题,但也与大环境密不可分。在目前宽松货币政策下,企业管理者不知道自己的企业值多少钱。他们审视股市对企业的估值,但无法弄清楚其中有多少来自其自身价值,多少来自美联储的超宽松政策。所以,企业高管们确实有理由谨慎,但这产生了恶性循环,没有投资,也就没有就业扩大。

此外,持续越来越久的低利率环境造成金融资产通胀,而往往是相对富有、高收入的人群有能力持有金融资产,这加剧了收入分配不平衡。

财新记者:耶伦副主席最近被提名,几乎肯定将接任下一任美联储主席。很多人认为她属于鸽派,她的领导下美联储很可能继续QE政策。你对她接任和可能的政策怎么看?

拜尔:她是个能够深思熟虑的人,也很谦和。尽管她对于就业状况异常关心,但她也充分意识到货币政策在多大程度上能够帮助扩大就业。另外,相比其他人,她更倾向于以规则作为决策基础,同时也会在政策执行上有更大的确定性。

不管我是否同意她的货币政策立场——显然我是有不小的担忧,但我认为她会持一个开放、包容的态度,对不同政策立场都认真考虑。而且不管她采取怎样的政策,她都会对政策方向作更清晰的沟通。

财新记者:在QE政策继续的这段时间内,有什么手段可以减少其副作用?

拜尔:如果要继续较为宽松的货币政策,需要确保监管机构能够有效地应对市场可能出现的各种过度行为。在美国,我已经看到一些诸如危机前的非理性繁荣行为,在目前的宽松货币政策下滋长。如果QE继续,我认为监管者必须开始运用一些宏观审慎政策手段,强制金融机构持有更高的资本,强化放贷标准,如更严格的贷款价值比(Loan-to-value Ratio,指贷款额与抵押品价值的比例)。在零利率环境下,我们需要这些工具来减少过度行为。■