【财新网】(专栏作家 李弘)从康熙未年到二十世纪初年,是中国传统金融转型的200年。这其中也曾出现过繁荣的小高潮,但整个过程是传统金融在银本位或复本位里面的挣扎,它最终摆脱银钱束缚之时,即是自我衰亡之日。

清代的金融体系基本上继承了明代的遗产,包括钱币发行与信用机构,并使这些旧制度获得了百年多的新生命。对照着英国金融制度的演进,大清金融有两个特点,第一就是货币的形式与使用分散多元,第二就是信用机构规模小数量多且业务简单。

乍一听这两个评价有些负面,其实不尽然。中外历史学家还原了清初的情景,证明至少到1850年(甚至有说到1895年),这样一个金融体系并未构成对交易正常活动的束缚,它吻合了幅员辽阔的中国经济本身所具有的地区性、农耕性,以及自由性经营与自我管理的特点。

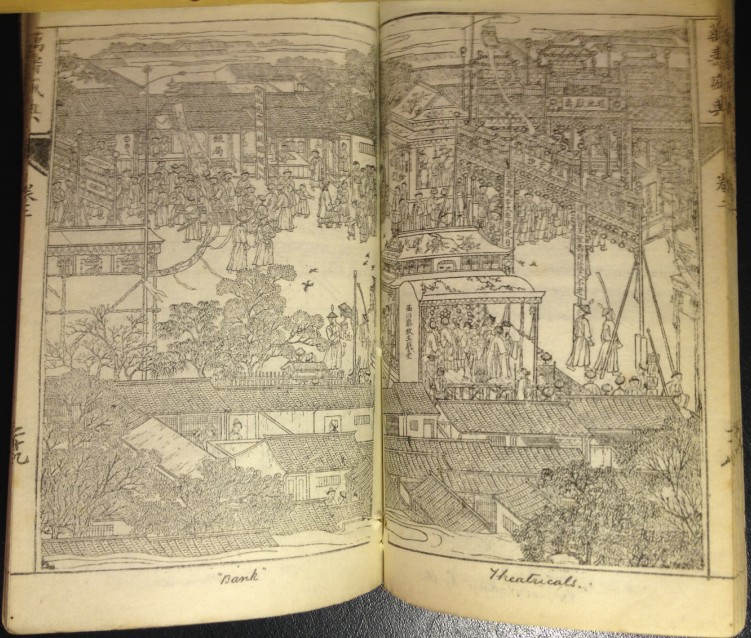

图1:康熙五十六年(1717年)皇帝六十大寿版画大作《万寿盛典图》中频繁出现的“银局”,直接被英国人叫作“bank”。他们坐落在老北京街头,是银匠与银兑的混合经营商。这是比钱庄票号更为古老的金融机构。

旧制度成为问题经历了一个长时间的演变,催化剂就是不断深化的国内与国际贸易。麻烦首先来自传统的货币制度。今天的旅游者走遍全世界,只要兜里揣上一张卡,就可以随心由性地消费。不论买卖多大,支付就是数字在账户间搬家,商品仍需要物流,相应的货币却杳无踪影。

想像一下两个世纪之前,为应付同样的情景,人们有多么为难。你可能在袖子里揣着银锭、银块或碎银子;如果是个穷人,你可能肩上背着几串铜钱或手握几个大钱。如果你刚好赶上咸丰朝,你可能带着天天在贬值的“大清宝钞”急着寻找着卖家;如果你是广东福建沿海一带的“买办 ”,经手的钱币可能就是从国外流入的各式“洋钱”。为了缴税,农工商都必须按朝廷规定把其他钱币兑换成银子。十八世纪末期出现了便于不同货币之间兑换和异地支付的钱庄票号,他们为商家出具的货币,名目就更多,有钱票、银票、私票、花票、兑票、会票、庄票等等,难以穷尽。对今天的钱票收藏家来说,中国的市场比古董英镑的市场要色彩斑斓多了。

图2:沉船中打捞上来的古钱,当年价值不高,今天收藏价值不低。

多元的货币搞乱了价值尺度削弱了支付信誉,这在任何国家都是个挑战。然而,中国面对的挑战与当年英国的挑战在性质上完全不同。自从有了英格兰银行,英国实际上已开始实施金本位制,因为英行票最终要靠黄金兑换作保证。十八世纪到十九世纪之交,英国用了几十年时间,努力在解决货币银行学的几个关键问题,即纸币的发行量与银行黄金的保有量是什么关系;英行的银行券与其他银行发行的银行券是什么关系;整个银行体系的货币量与实体经济交易量是什么关系。1844年的《银行法》对上述问题给出了基本答案。

在同一个时代,大清的官员们也在孜孜以求货币经济中的数量关系,但是困扰他们的不是纸币与贵金属之间,也不是货币与实体经济之间的关系,而是白银供给量的变化。

“白银时代”在大清的后遗症是“银子”这件商品太重要了。银子多了,所有的其他钱币或实物的价格都升值,相当于今天的通货膨胀;银子少了,什么都紧缩,老百姓不高兴,官员贪腐变本加厉。这件事从乾隆朝末期开始搅得朝廷很头痛。《剑桥中国晚清史》有段精辟议论,它说当时的农民支持白银价格的下跌,因为他们要用铜钱换银去交税,银子有点小膨胀粮食价格上涨,于生产者有利。相比之下,白银供应紧张,导致农民不满而抗税,货币问题就可能会转化成朝廷的税收问题,酿成社会动乱。1793年广泛漫延于西南东南的白莲教,1850年揭竿而起的太平天国,钱粮税收的矛盾起了火上浇油的作用。

图3:白银铜钱如此重要,但其铸造和流通却缺少规范,乾隆时期各地造币局的名单可以列出半页纸,流通中的金属成色重量五花八门。康熙年间为保证税收准确可靠,开始以“库平银”作标准。清中后期由英国人控制的海关记账所用的“关平银”,以其可靠信誉成了中国实际上的“银本位”。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号