财新记者 王力为

2008年9月12日,希拉·拜尔(Sheila Bair)与时任美国财长汉克·保尔森及美联储主席本·伯南克一同步入美国财政部的一间会议室,在保尔森和伯南克宣布对各大银行注资1250亿美元、开启问题资产救助计划TARP之后,拜尔宣布担保各大银行一定限额内的债务,此举避免了类似大萧条时期银行挤兑的再次发生。

此次危机中,美国400多家银行机构相继倒闭,但FDIC的存在避免了储户因此而遭受严重损失,延续了该机构1934年运作以来的良好记录。拜尔力主把破产银行出售给健康银行,而非简单地破产清算,这一处置机制也让储户未因银行倒闭而遭遇服务中断。

拜尔因此在2009年被《时代》周刊评选为全球最具影响力的100人之一,颁奖词是她自己最引以为傲的“小人物的守护者”(the little guy’s protector in chief)。

危机后,拜尔领导了“多德-弗兰克法案”在FDIC的实施,把FDIC的处置权限拓展到了系统重要性银行。FDIC正在成为美国金融监管架构内防范系统性风险越来越重要的一环。

2011年7月卸任之后,拜尔成为皮尤慈善基金会的高级顾问,同时担任这一组织与CFA协会共同建立的系统性风险委员会的主席,与美联储前主席保罗·沃尔克并肩为未竟的监管改革出力。她还于2012年开始担任中国银监会国际顾问。

拜尔于2012年完成的《直面危机》一书,见微知著地讲述了危机前后各利益攸关方的挣扎和缓步的改革。

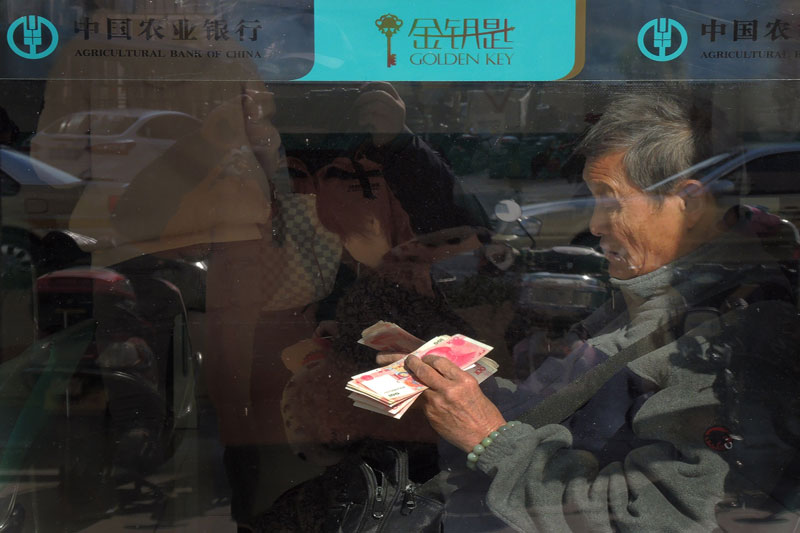

中国金融改革大幕再启,存款保险制度箭在弦上。FDIC也因近期与中国央行再次签署谅解备忘录,被认为是中国存款保险的可循之径。从美国金融监管走过的路中,中国无疑应汲取经验教训。在此时点,希拉·拜尔在马来西亚举办的世界资本市场年会期间接受财新记者采访,讲述了金融监管的各个方面。

存款保险与监管架构

财新记者:中国正在加速推进利率市场化,很多人认为,下一步存款利率市场化的先决条件是建立存款保险制度。你对此怎么看?

拜尔:我担任FDIC主席时曾多次来中国,与中国的监管者有过一系列会谈和交流。我理解,在中国央行的牵头协调下,监管机构是在积极地设计并推进存款保险制度。

对于中国而言,存款保险制度有三个好处。首先,它可以帮助增加对中小企业和农村地区的信贷供给。在有存款保险制度的前提下,储户可更放心地到小型金融机构存钱,中小金融机构从而可以得到更好的发展,有更多存款可用于给中小企业放贷。后者便不需要依赖往往偏向国企、大企业、政府等大客户的大型金融机构。

存款保险的第二个好处是,帮助储户理解哪些存款是被政府担保的,哪些不是。制度可以被设计为,让储户假设所有存进大型银行的存款都被保护,或是只有其中一部分被保护;对小型金融机构也作相应的说明。一旦有了这样一个明确阐明存款保险条件的制度,储户将能够更好地理解其存款行为所对应的风险。

该机制的另一个作用——我认为中国监管者也在认真考虑的,是通过存款保险制度的运营主体,来建立对各大银行可能出现问题的一整套应对机制。由存款保险机构负责对问题银行开展重组、接管和清算,是FDIC所具有的处置权(resolution power),也是FDIC在2008年金融危机中被有效实践的。

财新记者:在全球混业经营的趋势下,英国引领的混业监管模式已渐成主流。美国则一直采取分业监管模式,很大程度上依赖监管协调机构来完成对高度混业经营的金融体系的监管。这一架构是否应该有所改变?

拜尔:是的,我有两个建议。首先,美国的监管机构数量应该减少。我并不认为应该只有一个监管者,因为在这种情况下,一旦这个监管者运行不良,整个金融体系会有很大麻烦,尤其是对规模较大的金融体系来说是这样。我倾向于整合一些机构,把主要监管者由五个削减到三个:美联储作为银行控股公司的监管者,FDIC作为受担保银行(子公司)的监管者,共同负责银行业监管;同时合并证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC),负责证券业的监管。

此外,我认为,应该赋予金融稳定监督委员会(FSOC)这一监管协调机构更大的权力:在目前主要监管机构负责人为其组成人员的基础上,FSOC应该有自己的人员配备和权力,来制定规则及实施细则,尤其是那些覆盖金融业多个子领域的规则,如沃尔克法则、资本金要求。每个监管机构可以通过其负责人被充分代表,但最终应由FSOC自己通过投票制定及贯彻政策。若非如此,在目前情况下,由于国会各专门委员会有不同的管辖权,往往国会并不希望合并监管机构,因为那样会削减权力。

财新记者:中国央行近来正研究建立中央和地方双层金融监管体系。美国事实上一直采用联邦和州的双层监管架构,这些年来这一架构是否碰到过一些问题?

拜尔:事实上,这一体系在美国运行得还不错。也曾经出现过一些问题,但一旦联邦监管者与州监管者之间出现较为显著的分歧,后者大都尊重我们的权威。而我们也与州监管者保持定期沟通,不时从地方汲取一些细节性的意见。所以,这样一种体系还是有益、可行的。

财新记者:你曾经提到,美联储和SEC两个监管机构之间有过一些意见分歧。近来,在中国监管机构间似乎也出现了类似的苗头。你对此有何评论?

拜尔:我个人还并没有体会到中国有这一情况。但根据我的经验,尤其是在美国,并不是说美联储和SEC有多大矛盾。更恰当的说法是,银行业监管者和证券业监管者之间可能存在一些分歧,这在很大程度上是双方的职责不同所致。

银行业监管者相对更关注系统稳定性,有时会把隐密性等价于稳定性,倾向于不披露一些信息。而证券业监管者,如SEC,往往希望信息得到充分披露,让市场做出选择。两者的职责,前者是安全和稳健,后者是投资者保护,应该说是职责的不同催生了某些情况下的不同意见。

财新记者:危机后,美国大银行相对经济体的规模更大了,“太大而不能倒”依然严重,多德-弗兰克法案的实施进展缓慢,改革重心似乎仅聚焦在 “生前预嘱”(即银行向监管层提交文件,说明当遇到危机时如何有序清盘)上。如何看待这种局面?

拜尔:是的,多德-弗兰克法案的条款截至目前只落实了不到一半。颇具争议的沃尔克法则,我认为会在今年年底之前被落实,但基本肯定会是被大幅稀释了的版本。

虽然我对整体进展持悲观态度,但“生前预嘱”是我还比较乐观的一个领域,因为我们由此有了一些工具,来迫使任何可能出现系统性风险的银行进入处置程序,由股东而不是纳税者来承担损失。我在2011年离任之前,落实了多德-弗兰克法案的一系列条例,把处置权扩大到系统重要性银行,这也是FDIC对金融监管可以提供的很重要的帮助。这一过程中,美联储和FDIC还比较配合,两者的协作很重要,因为他们是那些(系统重要性)银行控股公司的主要监管者。

在“太大而不能倒”上,还是有一些进步。虽然大银行的规模确实更大了,但是,相对于规模,复杂度其实是更大的问题。就拿日渐膨胀的富国银行(Wells Fargo)来说,它的绝大多数业务还是传统的商业银行业务。这类金融机构尽管规模很大,但是,相对那些以固定收益和衍生品交易为主的大投行来说,还是更容易监管的。